○第1回 図面表現の基礎

三次元における二次元の表示、その図面構成について平面、立面、断面図の考え方を解説します。製図用具、三角スケールの使い方と縮尺の考え方を説明します。またスケール感を養うための実測の方法について解説します。課題として住まいの実測を行います。

○第2回 建築図面を読む

建築写真もしくは実際の建築空間から平面、立面、断面図のつながりを理解します。すぐれた建築の三次元の写真表現や現実の空間から二次元の各図面で読取りその相互の関連性を理解します。また自由模型を作成し、視点やスケールを注視することにより、各図面表現の意味を説明します。

○第3回 平面図の図面表現

平面図はこの建築で行われる人間の生活を表現しています。建築の図面の中でも最も基本となる重要な図面です。建物の水平切断投影図である平面図の図面表現の方法を解説し、平面表示記号の表示方法等について説明します。また、特に柱、壁、窓等の平面表示記号の説明と縮尺による図面表現の違いを理解します。さらに、階段、造り付家具、衛生器具等の図面表現とスケールの関係を解説します。

○第4回 平面図の図面表現演習

平面図の描き方について演習を交えながら、平面図における図面表現の方法を習得します。RC造2階建ラーメン構造の住宅を例に解説しながら平面図の図面表現を習得します。

○第5回 立面図の図面表現

立面図とは、建築がどのような外観をしているかを明らかにするための図面です。立面図は建築物の外観の垂直投影図として描かれます。一般に4面(東・西・南・北)を描くことでその目的を果たします。ここでは立面図における図面表現の方法を説明します。

○第6回 立面図の図面表現演習

立面図の描き方について、演習を交えながら立面図における図面表現の方法を習得します。RC造2階建ラーメン構造の住宅を例に解説しながら立面図の図面表現を習得します。

○第7回 断面図の図面表現

建築の内部空間を表現するためには垂直断面である断面図がなければなりません。平面図の表現と関連付けながら解説し、構造との関連や奥行きについて断面図における図面表現の方法を説明します。

○第8回 断面図の図面表現演習

断面図の描き方について、演習を交えながら断面図における図面表現の方法を習得します。RC造2階建ラーメン構造の住宅を例に解説しながら断面図の図面表現を習得します。

○第9回 配置図の表現

敷地内における建築物およびそれに付帯する諸設備の位置やボリューム、周辺道路と敷地、隣地境界線との位置関係を明らかにするためアプローチや動線を理解しながら配置図の図面表現の方法を説明します。また、エクステリアのスケールについて説明を行います。

○第10回 配置図の図面表現演習

配置図の描き方について、演習を交えながら配置図における図面表現の方法を習得します。RC造2階建ラーメン構造の住宅を例に解説しながら配置図の図面表現を習得します。

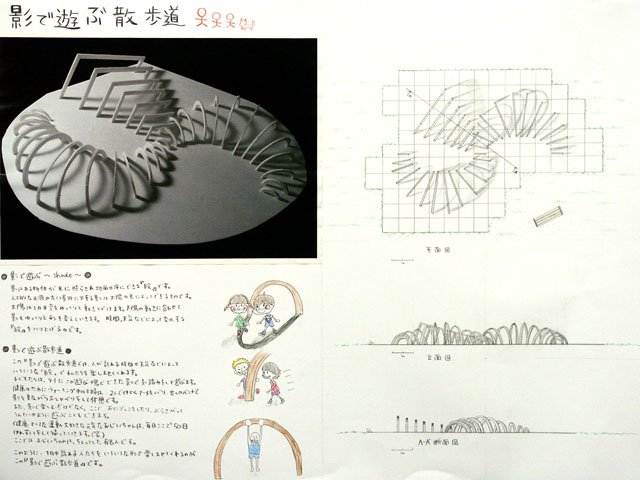

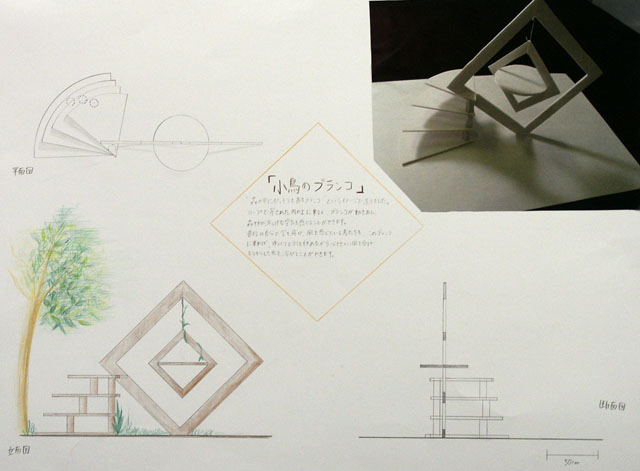

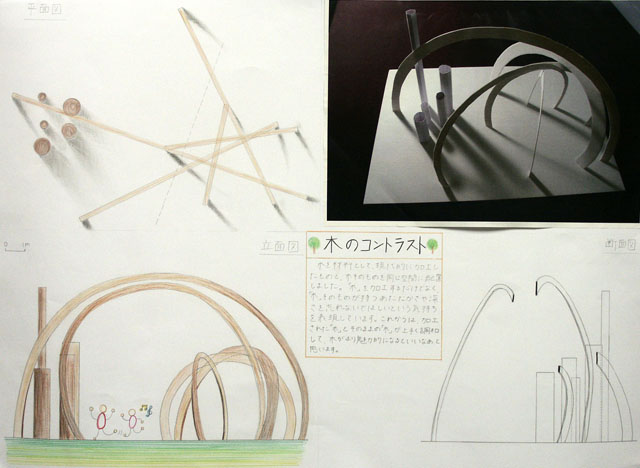

○第11回 平面、立面の立体表現

平面図や立面図を立体的に見せるドローイングのテクニックについて解説しその演習を行います。特に立面図での影の立体視表現を重点に演習を行います。

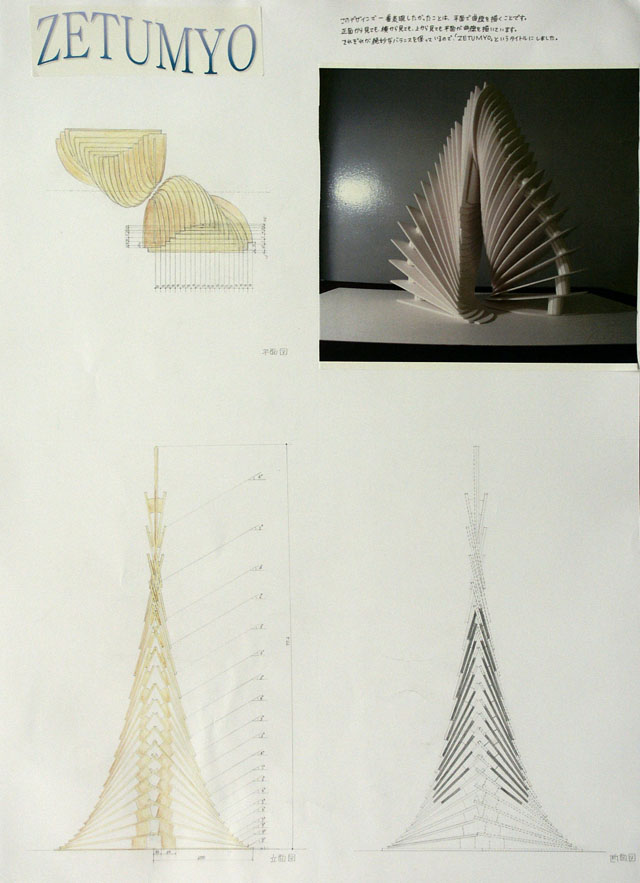

○第12回 三面図の立体表現

平行投象法による図面表現(アイソメ、アクソメ)を解説し縦、横、高さの表現を理解するために演習を行います。また、影による立体表現の演習も行います。

○第13回 一点透視図の表現

室内空間の奥行間を一点透視図で表現します。和室の写真から透視図の基礎である遠近法を解説し奥行間の表現を理解させ、写真をスケッチ法により一点透視図で表現する方法を解説しながら演習を行います。

○第14回 二点透視図の表現

建物の奥行間を二点透視図で表現します。立面図から建築物を立体的に表現する透視図表現を簡略図法で表現します。立体のボリュームの把握から詳細に建築物へとその表現方法を解説しながら演習を行います。

○第15回 三面図と透視図によるプレゼンの作成

建築物の提案。簡単な建物を三面図で二次元表現し、次に二点透視図かアイソメで三次元表現を行います。また、彩色によりプレゼンテーションについて学びます。 |