.png)

「建築論の習得と建築設計の実践の両立」

木村研究室では建築物の歴史を調査し、「良い建築」とは何かについて考えます。特に構造デザインの観点から、1人の建築家の作品や論考を読み込み、その人物の考え方や方向性(理念)を捉え、その問いに対して解釈する手がかりにします。それにより得た知見を、我々自身が行う建築設計の実務や理念の文章化という制作活動に利用するという、理論と制作の統合を当研究室は目指しています。

-02ff.jpg)

.png)

「建築論の習得と建築設計の実践の両立」

木村研究室では建築物の歴史を調査し、「良い建築」とは何かについて考えます。特に構造デザインの観点から、1人の建築家の作品や論考を読み込み、その人物の考え方や方向性(理念)を捉え、その問いに対して解釈する手がかりにします。それにより得た知見を、我々自身が行う建築設計の実務や理念の文章化という制作活動に利用するという、理論と制作の統合を当研究室は目指しています。

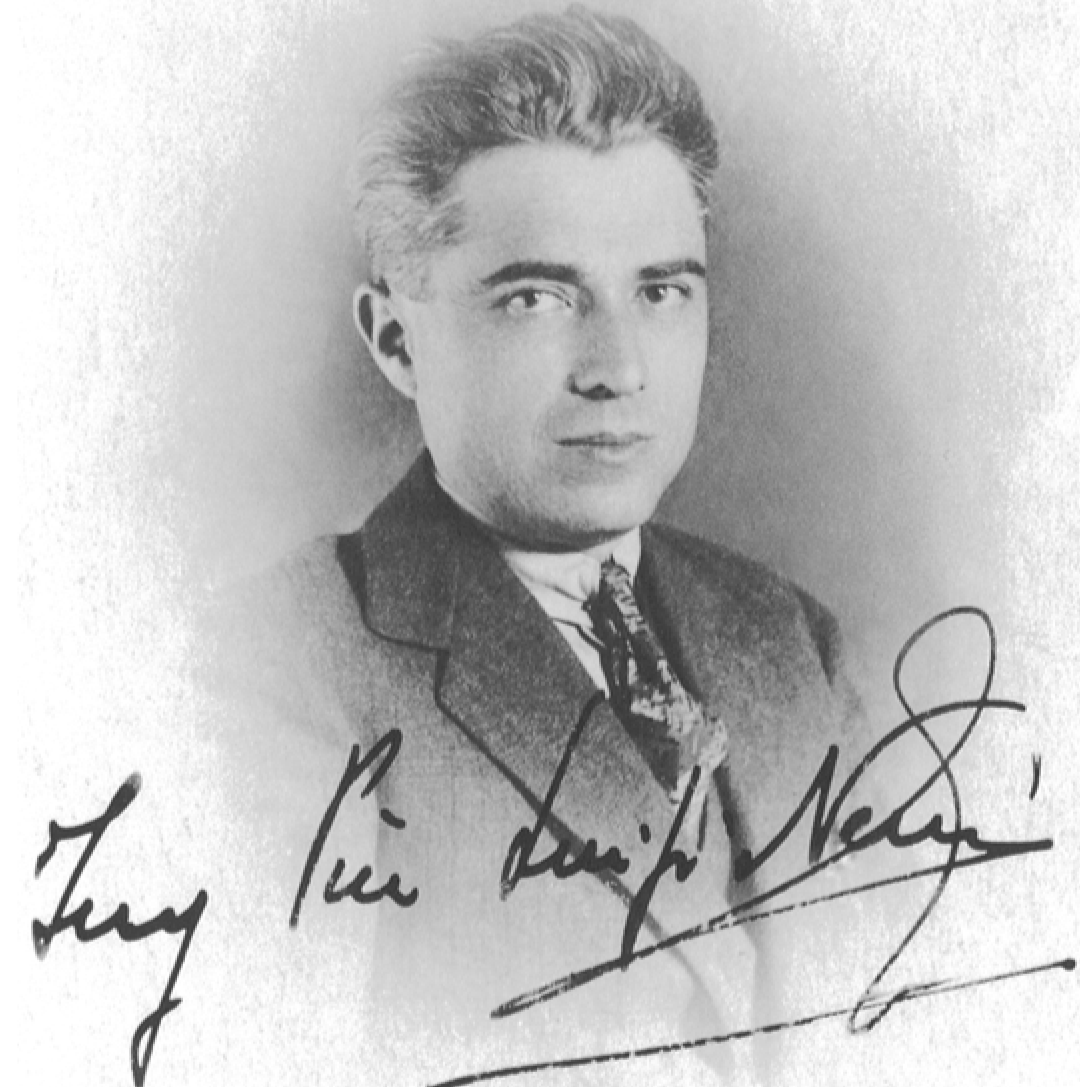

イタリア近代建築史(思想史)や鉄筋コンクリート技術史の中にネルヴィの事績を位置付ける試みです。構造形式の観点から計画図面や論考を読み取ります。博士課程在籍中は戦間期の活動を中心に分析と考察を行っていたので、 当研究室ではネルヴィの戦後の建築活動を調査する予定です。

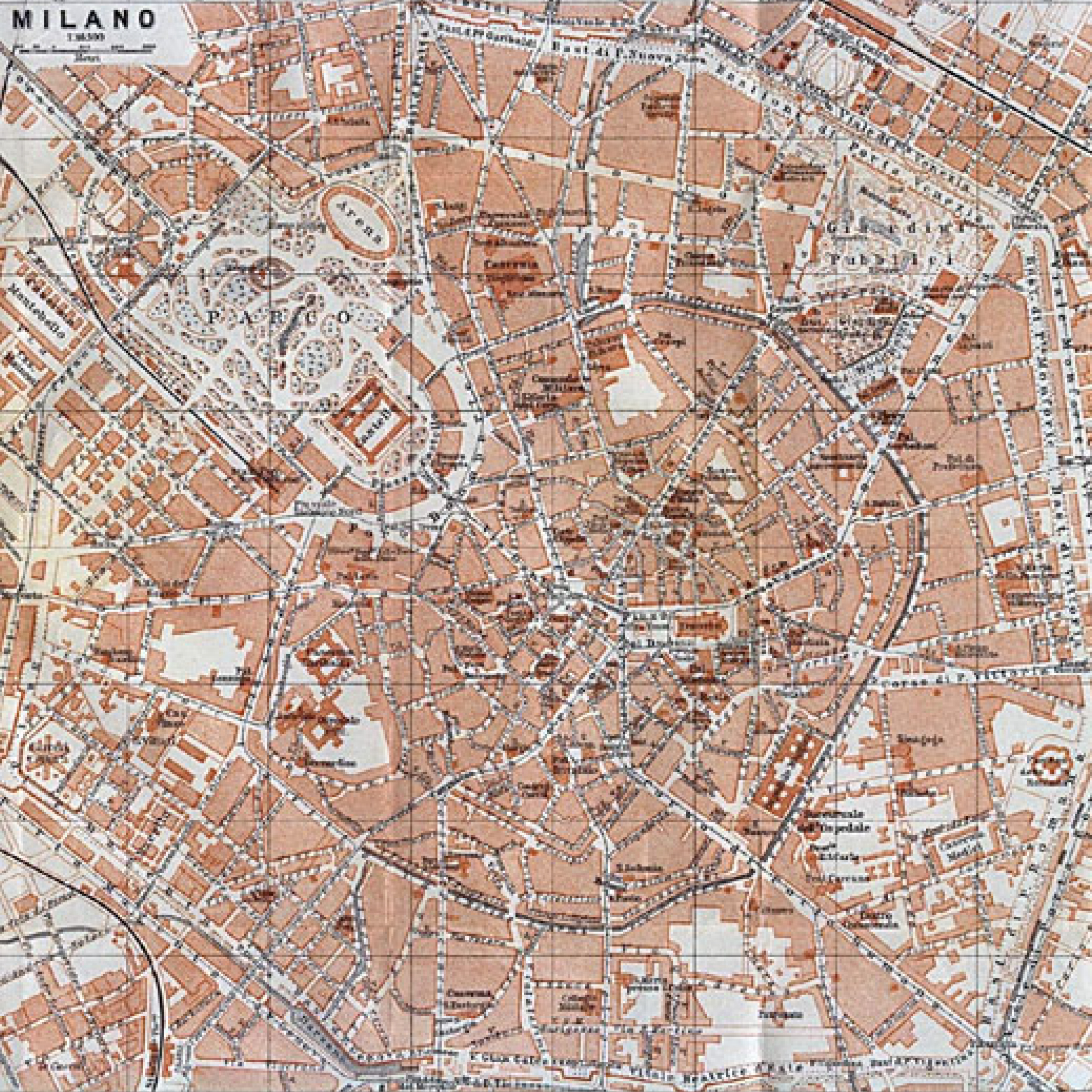

近年では自然災害が多く発生するため、都市計画の観点から復興計画を事前に練る必要性があります。また、建築設計の分野では、ブルーノ・ゼビィやアルド・ロッシの理論を活用しながら都市構造を読み解き、最小の建築行為により最大限の効果を得る減災や防災計画を作成します。

日本建築史においては寺社仏閣や貴族の住宅について主に研究が進められてきました。当研究室では、大分県内の民家住宅を中心に母屋だけではなく、付属屋も含めた住空間の調査を行い、生活習慣や生業による住居空間の変化やその集落等で継続して守られてきた文化の探求を行っていきます。

Copyright(c) 2016 ホームページサンプル株式会社 All Rights Reserved. Design by http://f-tpl.com